更新:2025/06/26

本山残土置場、坂島非常口

6月19日

しばらく行っていなかったので、本山の残土置場のようすを見てきました。途中から本山の間は、たぶんダンプカーが走っているし、舗装工事で5月から8月8日まで通行止めと佐原の御手形神社そばに案内がでていたので、6月19日は、喬木村の方から行きました。

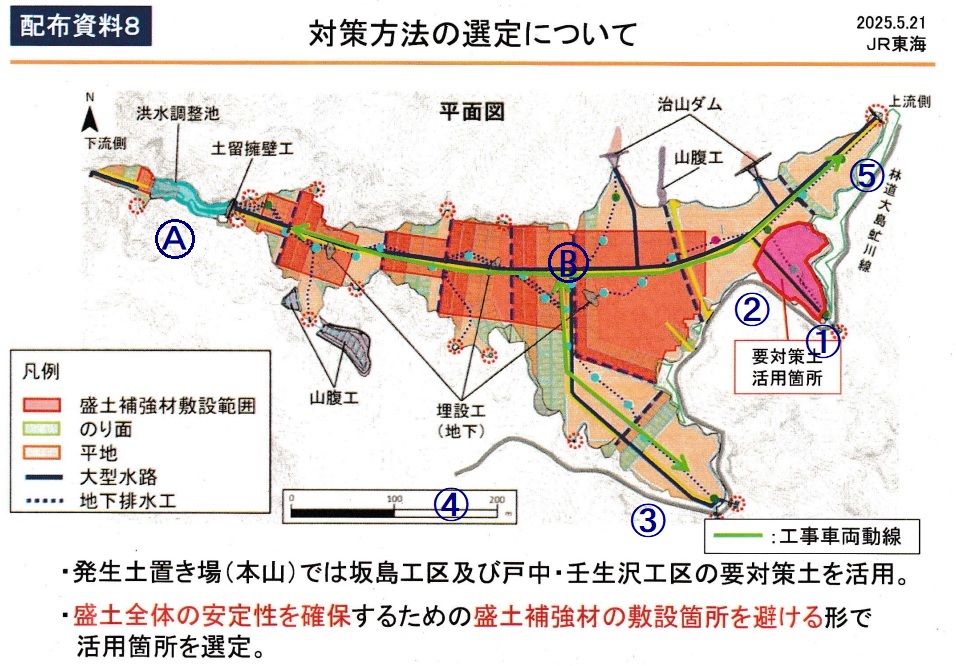

(6月21日に豊丘村で開かれた住民説明会の資料の図面を加工) ①~④は撮影位置。「丸付A」は活断層(活動度B)の位置。

撮影位置④。本山の残土置場の地権者は、もともとは本山更生会で、昭和48年に本山生産森林組合に改組。2016年12月の残土の受入れの組織決定について生産森林組合の規定通りに行われなかったことを理由に2017年4月に長野県がいったん受入れの決定を白紙に戻し、同時に明らかになった、組合員の相続手続きがまったく行われず、約390名だった組合員が140名ほどになっていたとか、組合員資格のない方が組合長を務めていたなどの組合運営の不適切について、組織の立て直しをはかったのですが、結局、村長が認可できる認可地縁団体に組織替えをして、残土の受け入れを決定しました。組織の立て直しは組合の問題なのですが、本来は関係のない豊丘村が裁判費用を支払うという不思議もありました。生産森林組合時代の最後の組合長が、新たな認可地縁団体の会長になったのも普通に考えると不思議な話ですが、地元からは、ずいぶん長くやっているのでそろそろ辞めてはとの声が出ているようです。

撮影位置③。右はキャタピラ式の残土運搬車。傾斜がきついので普通のタイヤ式のダンプカーは走れないのでしょう。荷台の土の色が茶色です。

撮影位置③。下流方向に下って行く残土運搬車。画面の左が谷の本流の下流側。ややわかりにくいですが、画面中央の谷が谷の本流の上流側(図面の「丸付B」)。

撮影位置③。トンネル残土(ズリ)は掘削したばかりは右のようにかなり大きな岩のかけらです。それを右側の重機で砕いているようでした。これらは排水管の周囲に使うのでしょうか?

撮影位置③。残土運搬車。

撮影位置③。残土運搬車に土を積み込む重機。この茶色の土はどこからもって来たのでしょうか?

6月22日

日曜日で工事が休みなので、豊丘村の佐原の御手形神社経由で本山まで行きました。

坂島非常口そばの残土仮置き場。右にシートをかけてあるのが要対策土(ヒ素を含む)、約3000㎥。

撮影位置⑤。本山残土置き場の最上部。

撮影位置⑤。最上部から下流側をみたところ。

撮影位置①。JR東海が要対策土を埋める計画をしている場所。

撮影位置②。要対策土置き場の下流側の位置から最上部をみたところ。

撮影位置③。一番大きな支流部分。

撮影位置③。一番大きな支流部分。

撮影位置③。一番大きな支流部分。

坂島非常口から虻川をはさんで対岸に現場事務所のような建物ができていました。建物のある場所は一時期は中電のリニア用電力の送電線工事の資材運搬のためのヘリポートになっていました。

虻川。対岸の護岸の上が坂島非常口工事ヤード。右にヤード内からの排水管が見えています。けっこうな水量です。水量は短時間で減ったり増えたりしていました。

排水管は何本もあります。大鹿村の釜沢地区の除山非常口や釜沢非常口の排水管に比べると本数が多いです。

[補足 2025/06/29] 6月26日にJR東海が公表した2024年度の環境調査報告(*)によれば、坂島非常口からの斜坑(約1440m)は2024年4月に掘削完了。2024年10月から本坑の掘削を開始2024年度に約300m(約1割)を掘削。トンネル湧水等の状況。

* 事後調査・モニタリング・長野県 > 環境調査の結果等:2024年度[令和6年度](長野県)。PDFの503ページ。

戸中非常口。

戸中非常口のゲートそば。「2t車以上 通行できません」の訳は下の写真。

戸中非常口と福島の春日神社の間の林道を走るダンプカー。福島てっぺん公園の駐車場造成工事に使うトンネル残土を運んでいます。このあたりは道幅が広いですが、ほとんどの部分はもっと狭くてカーブもきついし勾配もきついので、大きな車同士のよけ合いはできません。

EOF