更新:2025/07/02

第36回大鹿村リニア連絡協議会、7月2日

7月2日、第36回大鹿村リニア連絡委員会が大鹿村交流センターでありました。年度が変わって最初の会合、落合地区の自治会長が新会長となりました。事業者側からは、長野県とJR東海から説明がありました。

質問は少なかったですが、議会代表から、環境調査の年次報告の降雨量などのデータについて、改善されてきたけれど、過去データの表示がまだまだ不十分で、分かりにくいという指摘がありました。長野県環境影響評価技術委員会でもしばしば指摘されていることです。

また別の議会代表から、土曜日に、黄色いステッカーを張ったダンプカーが土砂のようなものを運んでいたので確かめると産業廃棄物を運んでいたと聞いたが、どうなのかとJR東海に確かめました。JR東海の担当者は、土曜日には残土は運んでいないが、場内作業をしているので資機材運搬の車は走ることがあるとだけ説明しました。

議会代表は、産業廃棄物を運んでいたということは、村の総務課を通じてJR東海に確かめたことだと指摘。すると、JR東海の別の担当者が立って、まず、土曜日に残土運搬をしていないことは事実であるとことわってから、セメント殻は産業廃棄物なのでそれを土曜日に運んでいたと説明しました。これって、おかしな説明の仕方です。

セメント殻や産廃でも、残土と同じようにダンプカーで運ぶのですから、住民から見たら残土を運ぶダンプカーと区別はありません。こころは、産廃であろうと残土であろうと土日はリニア工事関係のダンプカーは走らないで欲しいということでしょう。

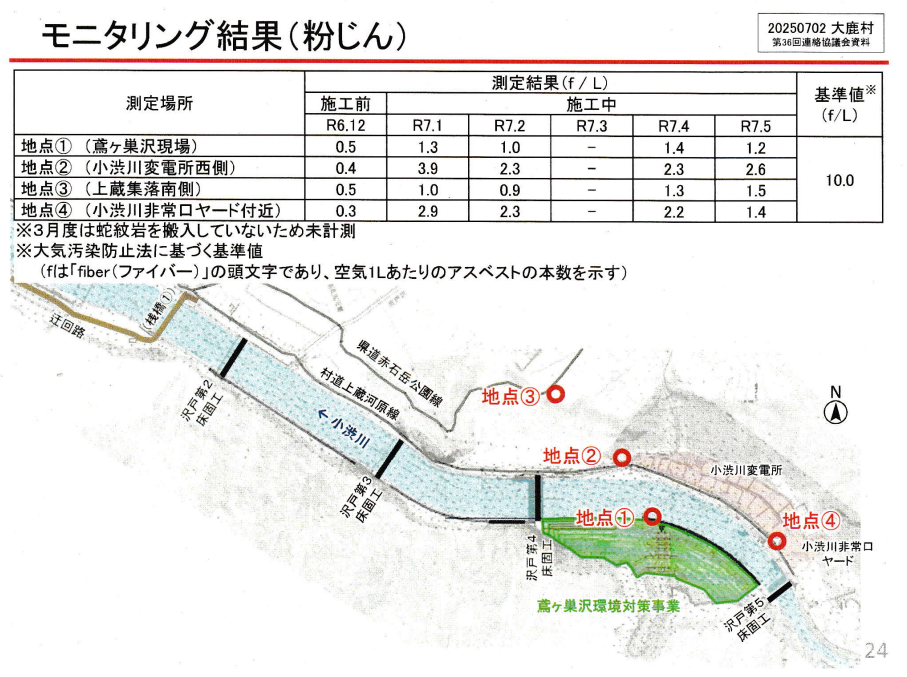

今回のJR東海の説明資料でも、粉じんのモニタリング結果で3月のデータがないのは、3月には蛇紋岩を移動しなかったので調査しなかったと平然と説明していましたが、これでは科学的な態度とはいえないでしょう。。蛇紋岩を移動しなかったとすれば、再度、平時はどうなのかということが分かるはずです。基準値以下であっても、粉じんの量が着工前の数値に比べ約2~10倍になっている点は大きな問題なのですから一連の工事の影響を明らかにするつもりであれば、計測は作業のあるなしに関係なく工事期間はずっと定期に測定すべきです。

鳶ヶ巣沢環境対策事業の施行中の話ですから、鳶ヶ巣沢に造る盛り土の一部に蛇紋岩を使っているということなのでしょうね(補足)。

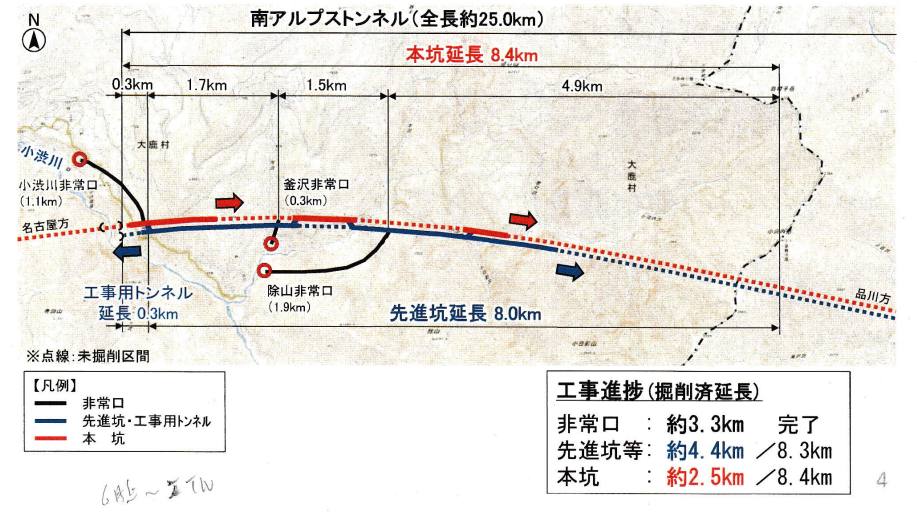

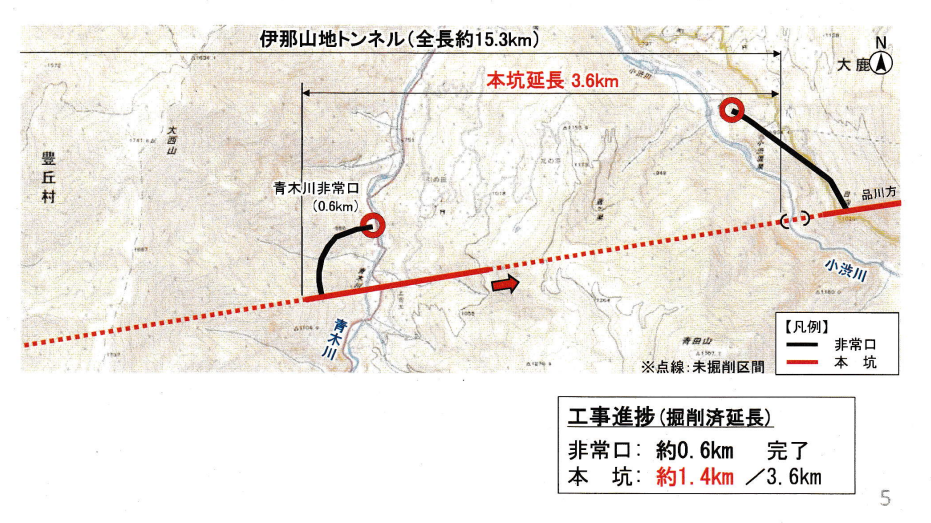

南アルプストンネル長野工区については、先進坑(8㎞)と小渋川橋梁工事用のトンネル(0.3㎞)の計8.3㎞のうち4.4㎞を掘削、8.4㎞の本坑部分で2.5㎞を掘削と説明がありました。実際にリニアが走る本坑部分は約4分の1弱が掘削できた状況。まだまだ時間はかかりそうですね。伊那山地トンネル青木川工区は3.6㎞の本坑部分のうち1.4㎞を掘削したと説明。こちらは約4割。大鹿村内(一部静岡県内)の本坑の全長が12㎞、掘削済みが3.9㎞で約33%。

なお、土曽川橋梁への要対策土の運搬は7月中に完了する予定と、JR東海は説明しました。このまま、暑い日が(晴天が)続けばそうかもしれません。飯田市はもっと時間がかかると考えているようですが…

下の2つの図は、JR東海の資料ですが、どちらも1年を年度ごとに、つまり4月にはじまって次の年の3月に終わる1年を、3カ月ごとに、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ と区切っています。一つは2025年度ではじまり、もう一つは令和4年度と年号で始まっています。スライドの右肩の連絡協議会の日付は「20250702 大鹿村 …」となっています。つまりJR東海の内部では西暦が主流になっているはず。ところが、住民説明会では分かりにくい和暦と、使い分けている。西暦に統一すべきです。そして、四半期区切りは、じゃぁ何年何月に工事が終わるのといったこと確かめるにはけっこう面倒であり不正確な感じがしますね。

蛇紋岩も事実上は「要対策土」

大事なことを、忘れていました。実は、トンネル工事で出る蛇紋岩3万㎥を鳶ヶ巣沢環境性事業で活用する計画です。蛇紋岩は吸引すると中皮腫になるアスベストを含んでいるので粉じんが飛散しないように注意して扱う必要があって、これまでは廃棄物として処分するのが普通だったのに、、国交省が廃棄物を減らせということで活用をするようになってきたという点で、よく考えて見れば、要対策土と同じです。

つまり、長野県のリニア工事で発生した、害のあるものを含むやっかいな残土を「活用」する例としては、①鳶ヶ巣沢環境整備事業(大鹿村)、②中間駅の一部、土曽川橋梁のケーソン基礎の中詰め(飯田市上郷)、③JR東海の変電所造成(大島村)、④豊丘村本山の残土置場と、今のところ、この4つです。

EOF