更新:2025/09/15、2025/09/16 補足

青崩峠トンネルの要対策土 + 国道158号線 奈川渡改良

人をバカにするな!

トンネル掘削ででてきた基準値を超えるヒ素などを含む有害な残土(要対策土)を「活用」した例として、青崩峠トンネルの話がよく出るので、簡単にまとめてみました。

簡単な年表

1983年 「青崩峠道路」の事業化が決定(兵越峠経由)

2008年 青崩峠西側にトンネル建設を決定

2014年度 調査坑掘削開始

2019年4月 長野県側(小嵐トンネル、延長2854m)本坑の掘削開始

2019年7月 静岡県側(池島トンネル、延長2144m)本坑の掘削開始

2023年5月26日 青崩峠トンネル本坑が貫通

2025年3月2日 トンネルの本体完成の記念式典

1983年に決まった計画は結局は当時の技術では無理だったということで一旦は断念した計画でした。昭文社の道路地図には「青崩峠」のところに「あまりの崩落の激しさに日本のトンネル技術が敗退…」と書かれていたことは結構有名らしいです。

トンネルの完成について『日経クロステック』は「…ついに『技術の敗退』を乗り越えた…」と書いています。

『日経クロステック』2025.03.28 "静岡・長野県境を貫く青崩峠トンネル、「技術の敗退」乗り越え完成"

要対策土を小嵐バイパスに活用

青崩峠トンネルの長野県側の道路は小嵐バイパスと呼ばれています。トンネル工事で出た要対策土はこの道路建設に活用したようです。

"トンネル掘削土から発生する自然由来重金属等 のリスク評価および対策の検討 ~ 施工現場での迅速な対応に向けて ~" という文書(論文)によると:

- 2016年6月までに先進坑(調査坑)を約50%掘削し、約7万㎥の残土のうち4000㎥が要対策土だった

- 静岡県側の要対策土も長野県側に運び吸着工法で対策をして盛り土した

- 2018年以降に約3万1千㎥の発生が予測される

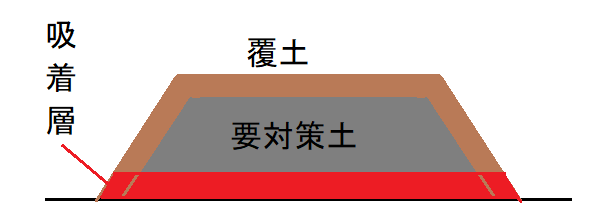

吸着工法というのは、盛り土の下側に人工吸着材または健全土(有害なものを含まない土)を敷いて、その上に要対策土を盛土して表面を土でおおうというやり方。

しかし、長野県の "長野県環境影響評価条例対象事業:一般国道474号三遠南信自動車道青崩峠道路(長野県飯田市南信濃)" というページの下の方にある、「評価書公告後の手続の実施状況」の「令和6年度(2024年度)」の第2四半期(PDF:7,756KB) (キャッシュ)には、「トンネル掘削により発生した要対策土は適切な対策を講じた上で、周辺で実施している別事業(小嵐バイパス)の盛土材として擁壁内に封入しています」と「擁壁内に封入」としています。

飯田国道建設事務所のHP、"三遠南信 青崩峠道路" の工事進捗状況が出ています。2021年6月、2021年8月 など見ると、擁壁が見えます。

しかし、全体で要対策土がどれぐらい出てきたのか示したものは見つからなかったです。

ところで、青崩峠トンネルではないですが、三遠南信道では、愛知県北設楽郡東栄町の三遠4号トンネル(全長841m)で、2.2万㎥出ると予測していた要対策土が実際には8.94万㎥も発生したので費用が39億円よけいにかかったそうです(中部地方整備局・浜松河川国道事務所・飯田国道事務所 > "一般国道474号 三遠南信自動車道 説明資料 令和5年1月23日 " の13ページ)。

それで、豊丘村の本山に処分するのは、水道水源となる奥山への処分で、ヒ素が漏れた場合は地下水に入り時間がたつと水道水を汚染する可能性が非常に高いのですが、小嵐バイパスは小嵐川沿いです。地下水に入り水道水(飲料水)汚染する可能性は低いと思います。"一般国道474号 三遠南信自動車道青崩峠道路(長野県飯田市南信濃)事後調査報告書 補足資料 (令和 6 年度 水質分析結果) "(8パージ) によれば、1カ所で地下水のヒ素の濃度が高いけれど、盛土の影響の可能性は低いとしています。処分(活用)場所としての条件はかなり違っていると思います。

参考:環境影響評価

青崩峠道路の環境影響評価は長野県環境影響評価条例対象事業:一般国道474号三遠南信自動車道青崩峠道路(長野県飯田市南信濃) にあります。同じページに 審議した技術委員会のリンクもあります。

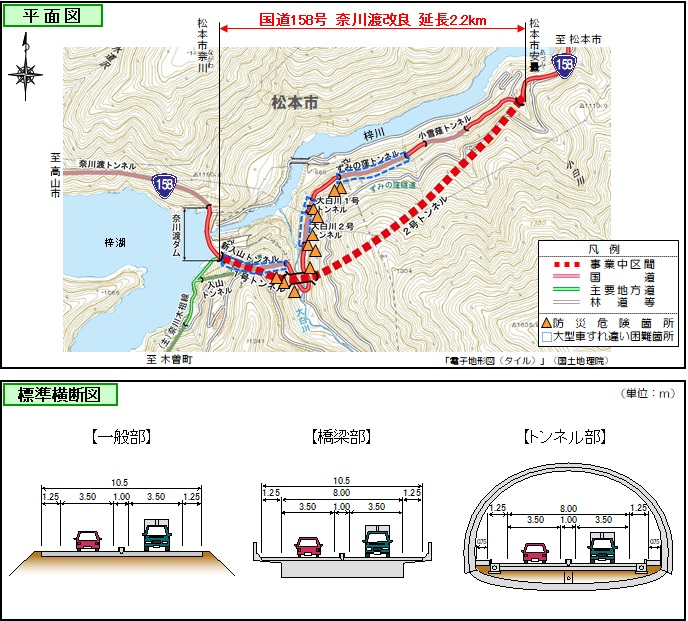

国道158号線 奈川渡改良

JR東海は、長野県駅工事で要対策土を活用する計画についての、2024年2月28日の住民説明で「ヒジキにもヒ素は入っているよ」という説明のあとで、基準値を超える重金属等が入った残土の「道路盛土やサービスエリア造成等への活用事例があります」として「一般国道158号 奈川渡改良」をあげていますというか、そう誤解をしそうな説明をしました。下の画像が説明に使ったスライド。

[ 拡大 ]

JR東海のスライドに「国土交通省HPより抜粋」ってありますが、なんかお手軽過ぎる印象はさておき、元のページは、たぶん、「(再評価)一般国道158号 奈川渡改良 平成30年10月1日」というPDF。

[ 拡大 ]

国交省のスライドには、要対策土は出ないと思っていたのに出てしまったなんて、JR東海が松川工区で出た要対策土について説明したのと同じようなことを書いていますね。JR東海は、そこらは省いています。36億円余計にかかったということも…。

令和3年10月の再評価では、要対策土については書いてないですが、地山の緩みやすさのために補助工法や支保構造を変えたことで約78億円費用が増加したと説明しています。

さて、JR東海は「道路盛土やサービスエリア造成等への活用事例があります」と説明しているんですが、「一般国道158号 奈川渡改良」の事例というのは、図面に「掘削土受入地」とある場所、できた土地はどんな有効活用ができているのか調べてみました。現地に行ったわけじゃないですが…。

奈川温泉より上流に約2㎞ほどの場所。なにか細長く地面が露出した土地があります。拡大すると下の画像。明らかに腹付けの盛り土です。

[ 拡大 ]

こういうのを「活用例」といって良いのかどうか? 国交省のスライドには、「活用」というコトバは出てこないし、「処理」っていってますね。活用例じゃないですから、このJR東海の説明はインチキだと思います。いまごろ気が付いても遅いのですが、土曽川橋梁のケーソン基礎の中詰めも、5000㎥の計画のうち、まだ1000㎥なので、残りの4000㎥は止めさせたいし、豊丘村本山への処分は本当にけしからんことだと思います。

道路の盛土に活用した例やサービスエリアに活用した例を具体的な名前をあげて説明すれば良かったはずです。人をバカにするなですね。

[ 拡大 ] 地理院地図だと、赤丸で囲んだあたりになると思います。

「(再評価)一般国道158号 奈川渡改良 令和6年10月9日」によれば、「国道158号奈川渡改良」は、区間の長さ2.2㎞で、新入山(しんにゅうやま)トンネル(1号トンネル、410m)と大白川(おおじらがわ)トンネル(2号トンネル、1534m、2020年2月完成)、大白川大橋(83m、2023年5月架設完了)があります。新入山トンネルの工事状況は、長野国道事務所 > 「国道158号 奈川渡改良 新入山トンネル工事の状況」に工事だよりがあります。最初の「2025年2月 工事に関するお知らせ」によると、かなり難しい工事のようです(詳しい説明は「(再評価)一般国道158号 奈川渡改良 令和6年10月9日」を参照)。9月時点で掘削は始まっていないようです。また、上で紹介した奈川温泉から約2㎞の残土置き場ついては、「2025年2月 工事に関するお知らせ」の「2.工事概要」で「掘削残土は大白川トンネルと同様に奈川地区へ運搬させて頂きます」といっています(下の図)。

残土は「奈川地区へ運搬」としているので、上で紹介した場所は、残土捨て場だと思います。

(2025/09/18 補足) 疑問:小分けにしたのか? まとめてめんどうみたのか?

(2025/09/18 補足) JR東海がコピペした土捨て場の盛り土の断面に「30万㎥」と書いてあります。長野国道事務所の「一般国道158号 奈川渡改良」によれば、「奈川渡改良は、国道158号の松本市奈川から同市安曇に至る延長2.2kmのバイパス事業」。ほぼ全線がトンネルなので、仮に半径5.7mの円形の穴を掘るとすると、掘削する断面積は102㎡。2200mに102㎡をかけると224400㎥。地山が硬い岩だとして、締め固めて埋め立て処分するとすれば、1.4をかけると、314160㎥≒約30万㎥。ということは、奈川2号トンネル(大白川トンネル)やその他の工事残土すべてが要対策土だったか、要対策土が見つかったので、全部の残土を要対策土とみなして処分したのか。どうなのでしょうか?

「一般国道158号 奈川渡改良」より

第36回中川村リニア中央新幹線対策協議会(2024年3月23日)

2024年3月23日にあった第36回中川村リニア中央新幹線対策協議会で面白いやり取りがありました。会議録の9ページ、これはJR東海が説明している部分ですが:

続いて、22ページに他事業での活用事例のスライドを掲載してございますが、中央新幹線の工事特有の課題ではございません。

先程述べた通り、自然界に存在するものですので、例えば道路事業などトンネルを掘る工事や他の事業でも、頻出するものでございます。こちら参考として、国土交通省の事業で実際に対策土を盛土材として活用した事例を載せてございますが、その他にも道路盛土やサービスエリア造成等で活用事例はいくつも存在します。

「中央新幹線の工事特有の課題では」というのは、要対策土の問題はリニアの工事特有の課題ではないという意味なんでしょう。説明資料22ページというのは:

「第36回協議会会議資料 [PDFファイル/13.93MB]」より

2024年3月28日の上郷地区での説明と同じスライドで同じ説明をしています。以下、質疑では:

(委員)…この中で確認をしたいですが、実際に活用事例があるようですが、ますます不安な材料が増えてしまったという正直な感想でありますが…

(JR東海)…まず、1点目の他事業の例における運搬の状況についての質問でございますが、大変申し訳ありません、我々も他事業の事例については、ある程度公表されている情報をベースに本日もご説明しており、情報収集をしているところでございます。そういった情報の中では、基本的にどういった形で活用しているかという事例が大半でして、運搬でどういった細かい工夫をして、沿線の住民の方々にどういった説明をして、どういった声をいただいたかのか、そういったことまでは情報収集しきれていないのが実態でございます…

(会長) 活用事例でJR東海自身は一般的に公開されている活用事例しか持ち合わせていないということですけれども、もう少しお調べいただいて、そういったものがあるかどうか。また、県にも問い合わせいただいて、いわゆる県道の中に活用している例もあるかもしれませんので、そのことについては調査を引き続きお願いしたいということ…

私も公開されている情報だけしか集めれないのですが、詳細は分からなかったですが、小嵐バイパスなどは身近な場所の事例なので説明すべきだったでしょう。JR東海なら、国交省とか、鉄道運輸機構とか、長野県とか静岡県など、調べるルートはいくらでもあったはず。

適切に処理した松川工区の要対策土

直接関係ないですがJR東海の発言:

…自然由来重金属の基準値をオーバーする土は今のところ大鹿村と豊丘村で出ております。飯田市でも松川トンネルで若干出ています。今のところ仮置き場に仮置きをしている状況ですので、遠くへ運搬することは今回が初めてになります。…

これは、2024年3月23日時点の話で、仮置き場というのは斜坑ヤード内という意味だと思いますが、この時点では松川工区の要対策土をまだ岐阜へ運んでいなかったということか…。

(2025/09/19 補足) 中央新幹線の工事特有の課題ではございません

「三遠トンネル(浜松市/新城市)」

飯田国道事務所にある「資料11:一般国道474号 三遠南信自動車道 説明資料 2015年(平成27)年9月25日」というPDFの23ページによると、「4.事業費の見直しについて:佐久間道路・三遠道路 ■ 事業費増加の要因」に要対策土が出て来たので費用が増えたようです。

「開通した三遠トンネルにおいて」の「三遠トンネル」は三遠南信自動車道(E69)の浜松市内の渋川寺野ICと新城市内の鳳来寺ICの間にある約4.5㎞のトンネルで中央構造線を横断しています。24ページに図解があります:

「三遠トンネルで火山岩類と堆積岩類の接触部と中央構造線で要対策土が出現」したので、出ることは予想していたけれど、佐久間第1トンネルでは別の領家帯という地層部分でも出たので三遠1号トンネルから佐久間第2トンネルまでの6つのトンネル全部で要対策土についての対策をしなくてはならなくなったといっています。最初の予想1.4万㎥から65万㎥に増えています。

JR東海が飯田市内の坑口からは要対策土はでないと予想して残土の仮置き場を準備せずに掘削を開始したのに比べると、それまでの経験に基づいてもっと慎重にやっているように見えますが、それでも予測ははずれているようです。

国道168号線「仮称2号トンネル」の工事が中断

和歌山県新宮市内の国道168号線の改良工事で掘削中だった仮称2号トンネル(延長2658メートル)は予想以上に大量の要対策土が出たので2023年11月に和歌山県は工事を中断しました。

『朝日』2023年11月2日 "残土から基準値超える有害物質 新宮のトンネル工事を打ち切りへ"

最近になって、和歌山県と新宮市は要対策土の処分先として新宮市熊野川町日足地区の運動広場に盛り土処分する計画について住民に説明会を行いました。

- 『紀伊民報』2025年09月09日 ""若者広場へ盛り土検討 環境基準不適合の残土、トンネル工事、和歌山県と新宮市""

- 『読売オンライン』2025年9月12日 "基準値超すヒ素検出の残土、県は盛り土として利用検討…住民から懸念の声「なぜ搬入先が子どもの利用する広場なのか」"

候補の一つ「若者広場」の付近には中学校や小学校があって、この広場は住民のスポーツの場になっているようです。現在は道路と同じ高さですが、5~6mの高さの盛り土にして、その上を運動場にするつもりのようです。面積は約1万2300㎡なので5万㎥ほどが置けるでしょうか。工事が中断した時点で約1割を掘削して、その全ての区間でフッ素やヒ素が検出された(『朝日』)そうです。

説明会は報道非公開で行われたそうです。住民からは反対の声が上がっているようです。

「中央新幹線の工事特有の課題ではございません」というのは「トンネルを掘って出てきた要対策土を活用することはリニアに限ったことではない」という意味じゃなくて、「ほうぼうのトンネル工事で要対策土がでて処分に困っている、リニアも同じなんですよ。だから我慢してね。」という意味なんだろうと思いますが、それはちょっとフザケタ話じゃないか。

EOF