更新:2025/06/26

静岡工区、要対策土の発生量予測

JR東海は、長野県内のトンネル工事で発生するヒ素などの有害物質を含む残土の発生量については、土被りが大きいので厳密な予測ができないとして具体的な量を示していません。

一方で、飯田市内のトンネル工事では要対策土は発生しないと考えて、要対策土の仮置き場を用意せずに掘削を始めました。ところが、飯田市内の妙琴原(みょうきんばら)にある中央アルプストンネル松川工区の非常口から約3000㎥の要対策土が出てきました。ヤード内が要対策土で一杯になってトンネルの掘削が停止したようです。この要対策土については、県外の処分場に持ち込んで適切に処分ができたと説明しています。予測できないなら出てくることを考えて仮置き場を準備するべきでした。今頃になって、飯田線の川路駅そばの自社用地を仮置き場にしようと計画をしています(参考)。

昨年9月ころの数字だろうと思いますが、長野県内でこれまでに発生したトンネル残土の総量のうちで約1%が要対策土とのこと。具体的には2万3千㎥です。ちなみに、全部のトンネル残土の発生予測が974万㎥なので、着工約10年で計画の約24%の土を掘り出したことになりますね。

場所によって、相手によって、違う説明をするJR東海

静岡工区については、6月2日に開かれた県地質構造・水資源部会専門部会で、JR東海は、「要対策土量の予測は不確実性が高いですが、要対策土の発生に備えるために、一定の前提を置いたうえで、要対策土量を予測」したと説明しています。約5~7万㎥と予測しています。

(【資料3-1】今回のご説明の概要(発生土置き場) (PDF 1.1MB) の4ページより)

やればできるんじゃないですか? 静岡では説明するけれど、長野では説明しないってのは何故なんでしょうね?

南アルプストンネル静岡工区の長さは8.9㎞。長野県内で、中央構造線から東の部分は、つまり大鹿村内は、伊那山地トンネル・青木川工区が3.6㎞と南アルプストンネル長野工区が8.9㎞の合計12.5㎞。静岡も大鹿も地質的には似通ったところですが、長野県内部分は静岡工区より約1.4倍長い。すでに青木川工区では蛇紋岩の出てくる部分が約1㎞あるとJR東海は説明しています。そう簡単な話じゃないとしても、静岡工区の1.4倍程度の要対策土が発生する可能性を考えないとマズイはずです。

長野県内の要対策土の始末のしかたとして、いま話が具体的になっているのは、(1)中間駅の一部になる土曽川橋梁のケーソン基礎の内部に詰め込む工事が6月9日から始まりました(参考)。(2)大鹿村のJR東海の変電所造成の盛土の擁壁内部に1万㎥を詰め込む計画について最近な長野県知事が環境保全計画に対する助言を出しました(参考)。(3)豊丘村の本山の残土置場(リニア関連で県内最大の130万㎥を処分)の一部に1万5千㎥を埋め立て処分する計画について最近住民説明があって環境保全計画がこれから出るところです(参考)。

長野県の環境影響評価技術委員会は、(1)については人の住む場所に置くべきでないと指摘しましたが、JR東海は工事を始めました。(2)の計画については、JR東海の「活用」するという説明について、「環境保全」という考え方から離れていると指摘しています。(3)の計画は元は水源涵養保安林であった場所で、豊丘村の地質構造から考えると、村内の水道水源の多くが井戸水にたよっているので、ヒ素などが漏れた場合には水道水源を汚染する可能性が心配されます。

なお、(2)については、JR東海は造成する盛り土本体にも4万㎥を使う検討をしたが、盛り土の上に建物などを建てる時の基礎工事などで、要対策土に対して行うヒ素などが水に溶けないような処理(不溶化)の効果が失われる可能性があるとして、やめたといっています。つまり、公共事業で活用してもらいたいといっても活用先はかなり限られた部分しかないはずです。

JR東海は、要対策土を処分・活用する地域の住民に対して、どうしてこの場所で要対策土を使わなければならなくなったのか説明すべきですが、環境影響評価技術員会の指摘や、長野県助言の要請にもかかわらず、住民説明会では、そういう説明はできていません。特に松川工区の3000㎥を適切に処分できたという話については自ら触れようようとしないし、長野工区の要対策土の発生量は予測できないと言っています。要対策土に関係することがらの説明が地域ごとに別の内容で、リニア建設と要対策土の関係の全体がわかるような説明がなされていないのですが、長野県環境影響評価技術委員会などが求める、この場所に置かざるを得なくなった経緯の説明というのは、このことで、要対策土にかかわる全ての事実をどの地域でも説明すべきです。

JR東海が、環境保全を第一と考えるなら、これを説明する考えがあって当然です。

日本でこんな技術の採用は不可

つまり、技術的(*)になのか、速達性第一という目的なのか、ともかくほとんどまっすぐにしか走れない超電導リニアのようなものは、トンネルの長さが長くなるので、要対策土の発生量が多くなることは初めから予測できたはずで、そもそも、環境保全を重視するならば、こんな技術は日本では採用できるものではないといえるでしょう。

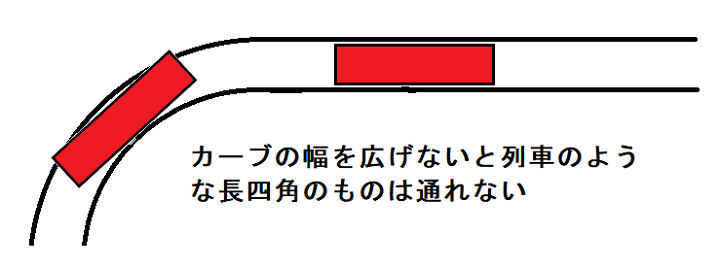

* 超電導リニアがほぼ直線しか走れない理由、リニアのレールの継ぎ目、どちらが安心?、「ルート変更あり得ない」理由 それから、リニアは側溝みたいなガイドウェイの中を走るので、下の図のように、

カーブでは直線部分よりガイドウェイの幅を広げないと台車とか列車のような長方形の形のものは通れなくなりますが、幅が広がると磁力が弱くなってしまうこと、カーブではスピードを落とすことでも磁力は弱くなるという不都合があります。磁力が弱くなると車体を支える力が弱くなります。